■ Niveau : lycée 1ère ; Discipline : Histoire ; Thème du programme/Chapitre Thème IV La Première Guerre mondiale chapitres 1 et 2

Déclinaison de la compétence s’informer :

–TROUVER : plus d’un jeune sur deux de 16 à 25 ans passe au moins 3 heures par jour sur un réseau social. Les usages en sont très variés, mais plus d’un tiers l’utilisent « pour le travail » (source : https://blog.digimind.com/fr/tendances/reseaux-sociaux-france-monde-chiffres-utilisation-2022). Que l’information trouvée sur ces réseaux sociaux soit due à la sérendipité ou à une forme de veille informationnelle éclairée, ces réseaux sociaux sont désormais des médias utilisés pour s’informer aussi EN histoire ou géographie. La question est donc de savoir comment trouver une information fiable en histoire ou géographie sur ce type de média.

–ÉVALUER : L’autre enjeu est d’amener les élèves à savoir évaluer cette information trouvée sur les réseaux sociaux. Cela implique d’une part, qu’ils maîtrisent les notions d’autorité, de crédibilité qui contribuent à la fiabilité d’une information et à sa qualité (Alexandre Serres). D’autres part, cela nécessite que les élèves comprennent comment se construisent les connaissances en Histoire afin d’améliorer leur capacité à d’évaluer la qualité épistémique des informations trouvées sur les réseaux sociaux (ou ailleurs).

Notions et mots-clés : Controverse ; consensus ; connaissance ; historiographie ; brutalisation, Première guerre mondiale

Outil(s)/ressource(s) numérique(s) remarquable(s) : Twitter, compte d’André Loez https://twitter.com/andreloez/status/1600914765013864449

■ Description du moment numérique brièvement replacé dans la séquence :

Remarque préalable : Le travail mené avec les élèves n’est pas un travail général de littératie numérique sur « savoir s’informer » mais bien sur « savoir s’informer en histoire-géographie » et en particulier ici en Histoire. (voir point ci-dessous « mise en perspective »).

La séance ici proposée s’inscrit à la fin de l’étude du chapitre 2 Les sociétés en guerre : des civils acteurs et victimes de la guerre du Thème 4 de Première générale consacré à la Première Guerre mondiale. Il s’agit de faire analyser un thread Twitter d’André Loez sur la controverse portant sur la notion de « brutalisation ».

Après avoir identifié l’auteur avec les élèves, il s’agit à travers cette publication d’un réseau social de comprendre comment se construit la connaissance en Histoire que l’on distinguera des opinions souvent affichées sur les réseaux, afin de contribuer à construire l’esprit critique des élèves.

Si l’on se réfère à la définition générale de l’esprit critique proposée par le Conseil Scientifique de l’Éducation Nationale (CSEN), cela implique de s’appuyer sur les démarches épistémiques propres à cette discipline et d’initier les élèves à celles-ci. Le CSEN définit ainsi l’esprit critique « comme la capacité à calibrer correctement la confiance que l’on a dans certaines informations, grâce à un processus d’évaluation de la qualité épistémique de ces mêmes informations, en vue de prendre une décision. […] Le but est de conduire les élèves à mieux reconnaître, par des critères spécifiques, ce qui rend une source plus fiable » (https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/conseil_scientifique_education_nationale/Ressources_pedagogiques/VDEF_Eduquer_a_lesprit_critique_CSEN.pdf p. 96).

Mobiliser cette ressource extraite de Twitter invite donc à la fois :

▪ à savoir identifier une source fiable sur ce genre de média pour s’informer en Histoire

▪ à identifier les avantages et limites des formats proposés par les réseaux sociaux pour informer ou s’informer, en particulier en Histoire, et ce que cela impose aux auteurs des contributions, des publications.

▪ à comprendre comment se construit la connaissance en Histoire, selon quels critères, afin d’être en mesure de reconnaître ce qui y correspond ou pas, quel que soit le type de média.

1. Identifier la source d’information

a) « Qui m’informe, dans quels buts et avec quelle légitimité ? » .

On trouve avec cette question une forme de transposition de l’identification d’un document en Histoire appliquée à l’univers des réseaux sociaux.

L’analyse du compte d’André Loez est assez facile à mener avec les élèves. Une simple recherche sur ce « twitto » permet de vérifier son statut d’historien qui publie et enseigne toujours. L’auteur de ce compte Twitter est donc à la fois « crédible », avec une « autorité » reconnue et dont les travaux ne sont pas « datés ». On interrogera les élèves sur les « 30k » abonnés comme une preuve, ou pas, de fiabilité (la réponse est non : le nombre ne fait pas la qualité). Enfin, on interrogera le caractère « désintéressé » de l’auteur de ce compte Twitter (la lecture du dernier tweet de ce thread peut générer plusieurs réponses).

b) Mise en pratique : trouver d’autres comptes sur les réseaux pour « s’informer en histoire »

Après cette première étape dans l’étude de cas, on peut facilement demander aux élèves de chercher d’autres comptes pouvant être utiles pour s’informer en Histoire et de justifier leur choix en répondant aux différents éléments de la question ci-dessus. On peut pour cela s’aventurer sur divers réseaux sociaux à condition qu’un travail préalable sur les particularités de plusieurs d’entre eux ait été mené avec le professeur documentaliste.

Si l’on en reste au réseau Twitter, il est assez simple de s’intéresser aux « propositions » suggérées par le réseau social. Un retour, un écho sur un travail mené par le professeur documentaliste sur le fonctionnement des réseaux sociaux est à faire ici. On peut ensuite s’intéresser et évaluer les différentes propositions. Toutes n’ont pas la même « crédibilité » ni la même « autorité ». Toutes n’utilisent pas le réseau social avec les mêmes finalités, parfois au sein d’un même compte.

Enfin, l’analyse de la partie « Suivi par », permet d’initier les élèves à l’utilisation du réseau en vue de les former à la veille informationnelle. Ici, la notion de « bulle de filtre » n’est pas imposée de façon inconsciente à l’utilisateur, mais utilisée par celui-ci pour se créer une communauté d’intérêt sur un sujet, un domaine. On peut alors évoquer le risque du « biais de confirmation » ou « chambre d’écho » renforcé par ces « bulles de filtres » Celui-ci peut être réduit par… l’évaluation ou l’identification des différents comptes auxquels on choisit de s’abonner ou pas, et la raison pour laquelle on s’y abonne…

2. L’impact du format sur l’information

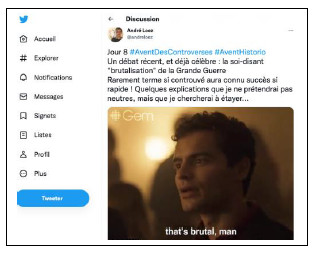

On interrogera ensuite les élèves sur la façon dont André Loez étaye, justifie ses propos sur le réseau social :

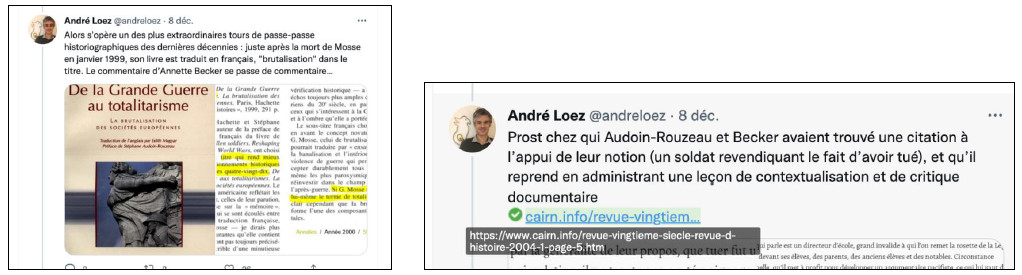

-par des photographies d’extraits de plusieurs ouvrages spécialisés sur le sujet traité

-par des liens hypertextes vers des publications spécialisées

-L’auteur est également obligé de jouer avec les spécificités de ce réseau social. Pour développer son propos il est contraint de recourir au thread, suite de plusieurs tweets. Il en va de même avec les autres réseaux où les formats courts (1 à 3 minutes) sont plébiscités. Cela nécessite de maîtriser le fonctionnement spécifique de tel ou tel réseau ou de déployer des astuces pour pouvoir développer vraiment un propos et inviter des utilisateurs à le suivre.

o Shorts sur You Tube donnant accès à des formats plus longs

o Série de stories sur Instagram avec des liens cliquables

o …

Le format du média impacte donc la façon d’informer, voire son contenu. Une ouverture vers d’autres types de formats paraît nécessaire.

3. Aborder la construction de la connaissance en Histoire

Des médias, de natures différentes, peuvent contribuer à diffuser des informations historiques déformées voire falsifiées quand les usages, règles et méthodes de la recherche historique ne sont pas respectées ou suivies.

Or, le compte d’André Loez à travers ses threads sur des controverses historiques dont celui consacré à la « brutalisation » , permet d’aborder et faire comprendre assez simplement plusieurs aspects de ces démarches épistémiques en Histoire permettant de construire la connaissance historique qui se distingue ainsi des opinions ou croyances :

▪ Le travail d’analyse des sources et de leur interprétation

Ce moment est l’occasion de faire réfléchir les élèves sur la différence entre « fait » et « interprétation ».

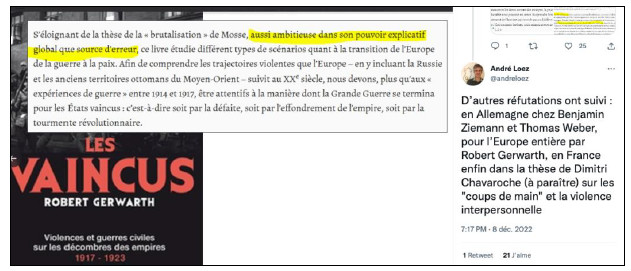

▪ Le travail de relecture et de vérification des pairs proposant d’autres interprétations et explications …

Ce moment est l’occasion de relever le temps long de la recherche et de faire comprendre la notion d’historiographie :

o 1977 : thèse d’Antoine Prost sur la anciens combattants

o 2000 : 1ère édition de Retrouver la guerre de S. Audoin-Rouzeau et A. Becker

o 2023 ( ?) : thèse de D. Chavaroche sur « les coups de main »

On peut alors interroger les élèves sur la différence de temporalité entre temps de la recherche et temps médiatique.. Ce dernier par sa rapidité peut parfois favoriser le « clash » ou le « buzz » sur les plateaux TV ou la diffusion de simples opinions non étayées sur un sujet historique sur les réseaux. Les intervenants ou contributeurs des réseaux peuvent aussi se cantonner à un moment ou un autre de l’historiographie d’une question afin de servir leurs propos. Dans ce cas-là, on n’est pas dans la recherche du consensus scientifique.

▪ … avant d’arriver à un consensus scientifique*, notion à définir avec les élèves.

Selon les mots de Paul Veyne, si l’Histoire est un roman, c’est « un roman vrai ». En tout cas, ses méthodes et règles scientifiques visent cette recherche de la vérité qui se traduit dans le consensus scientifique.

Certes, l’objectivité et les vérités absolues définitives restent un mythe en Histoire comme ailleurs et la recherche en cours continue de faire évoluer l’historiographie des différents sujets de recherche. Mais cela n’autorise pas le nihilisme ; en raison même de ces méthodes auxquelles s’astreignent les historiens. Ce moment peut donc être l’occasion d’initier aux notions de « révisionnisme » et « négationnisme ».

Il convient de rappeler que les historiens aussi font preuve d’impartialité et de distanciation dans leurs travaux, mettant de côté leurs propres opinions en faisant « taire leurs passions » (A. Prost, Douze leçons sur l’Histoire, Seuil, 1996, p. 289) par souci d’honnêteté intellectuelle. Cela doit se retrouver de façon permanente quel que soit le type de média où sont exposés leurs propos.

Quand ceux qui prétendent faire de l’Histoire ne s’astreignent pas à ces exigences, leur fiabilité mérite sans doute d’être mise en cause, les buts poursuivis étant selon les cas politiques, économiques. Ils ne peuvent plus prétendre en tout cas à un discours scientifique digne de confiance, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs. On en revient à la question de départ du premier point : « Qui m’informe, dans quels buts et avec quelle légitimité ? »

L’enseignant peut ici s’inspirer et faire réfléchir sur des cas pris dans l’actualité.

Pour terminer, on peut inviter les élèves à comparer différents manuels ou extraits simples d’ouvrages récents et leur demander de trouver les notions qui font actuellement consensus sur la question de l’expérience combattante. On verra sans doute émerger la notion de « violence de masse », en particulier à travers l’étude des « points de passage et d’ouverture » du chapitre 1-Un embrasement mondial et ses grandes étapes.

■ Mise en perspective (prérequis, prolongement dans démarche de progression…) :

▪ Un travail en coopération avec le professeur documentaliste sur cette littératie numérique et en particulier sur le fonctionnement des réseaux sociaux (algorithmes ; caractéristiques propres à chaque réseaux, usage des images…) paraît donc souhaitable en amont. Le professeur d’histoire-géographie pour sa part pourra alors angler son action pédagogique sur les spécificités de sa/ses discipline(s) et les contributions de ces dernières à la construction de l’esprit critique chez ses élèves.

▪ Toujours avec le professeur documentaliste, on peut élargir le sujet à ce que signifie « s’informer » de façon générale et définir ce qui caractérise une information de qualité. En histoire comme ailleurs, elle doit répondre au VIA des anglo-saxons : « verified, independant, accountable ». On fera remarquer que les historiens qui s’impliquent sur les réseaux engagent aussi dans leurs publications sur ces derniers leur « responsabilité professionnelle et réputationnelle » (B. Patino).

▪ On peut étendre la démarche conduite ici sur un thread d’André Loez à d’autres publications de ce genre sur de nombreux sujets et en particulier sur des questions socialement vives. On peut donner comme exemple pour la géographie et l’EDD le thread de Florence Habets (hydroclimatologue au CNRS, ENS) sur les aménagements liés à la gestion de l’eau et les « bassines » dans la Vienne. https://twitter.com/florencehabets/status/1587031756925976588

▪ Cela invite à connecter cette démarche conduite en histoire ou géographie aux SVT ou physique-chimie afin de faire comprendre aux élèves, également dans ces disciplines, les critères épistémiques et démarches qui fondent la connaissance dans celles-ci. Il s’agit bien encore une fois de donner aux élèves les outils pour « calibrer correctement la confiance [qu’ ils ont] dans certaines informations, grâce à un processus d’évaluation de la qualité épistémique de ces mêmes informations, en vue de prendre une décision » (CSEN)

▪ Ce travail sur l’historiographie de la notion de « brutalisation » peut aussi servir de point de départ pour traiter la question des « enjeux de la mémoire de la Grande Guerre », en utilisant d’autres médias comme les BD de Tardi par exemple.

Remarque : le travail ici proposé peut se conduire sur le long terme dans le cadre de plusieurs chapitres de la Seconde à la Terminale grâce à ce compte d’André Loez qui aborde plusieurs controverses historiographiques.

Domaines de compétences PIX : Domaine 1/information et données : 1 Mener une recherche et une veille d’information ; Domaine 2/ Communication et collaboration : 2 Partager et publier/réseaux sociaux : utilisation, interaction, profil ; 4 s’insérer dans le monde numérique : auto formation en ligne.

■ Point de vigilance :

Avoir un minimum de connaissances/expériences sur le fonctionnement des réseaux sociaux et être à jour sur leurs évolutions (ce qui est particulièrement vrai sur Twitter depuis octobre 2022.)

▪ Ne pas partir de l’ a priori que les réseaux sociaux sont par nature inutilisables et contre productifs pour s’informer ; que l’on y trouve que des informations fausses et/ou partielles. Il convient alors de faire comprendre la notion de « veille informationnelle » sur les réseaux, ses avantages et ses limites.

▪ Bien avoir à l’esprit les différentes finalités des publications que l’on trouve sur les réseaux sociaux, même de la part d’experts. Cela rappelle qu’un historien peut aussi utiliser les réseaux sociaux à d’autres fins que celle d’informer sur un sujet historique : promotion de publication, participation au débat politique… L’analyse des finalités d’une publication reste donc toujours indispensable. (attention donc au biais d’autorité…)

▪ Avoir toujours à l’esprit qu’il s’agit d’amener les élèves à savoir identifier les critères qui font d’une publication en histoire, sur les réseaux sociaux ou ailleurs, une publication fiable dans laquelle on peut placer sa confiance.

Jean-Emmanuel DUMOULIN/ Collèges Willy Mabrut (Bourg Lastic) / jean-emmanuel.dumoulin@ac-clermont.fr