■ Compétences particulièrement travaillées

Se repérer dans le temps et dans l’espace ; S’informer dans le monde numérique ; Pratiquer différents langages en histoire-géographie (écrire, s’approprier et exploiter un lexique spécifique) ; Coopérer et mutualiser

■ Hypothèse

L’idée de départ est de faire créer aux élèves un jeu de piste géolocalisé ; ce projet s’appuyait sur deux hypothèses :

- Appréhender l’histoire avec comme objectif de le faire découvrir aux autres par le jeu peut permettre aux élèves de mieux appréhender l’histoire de lieux qui leur sont « familiers ».

- Faire créer aux élèves un jeu, dans toutes ses dimensions, doit leur permettre de mieux comprendre cet univers.

■ Description pratique de la mise en œuvre

Le projet a été filé tout au long de l’année. L’enseignant a choisi de travailler avec une classe de 5ème. Les temps de travail collectif ont été pris sur des heures de cours, pour l’essentiel.

Les élèves ont été amenés à devoir travailler hors classe.

L’enseignant a fait le choix de 10 lieux qui lui semblaient importants pour évoquer les traces du Moyen-Age dans la ville de Moulins :

- La Malcoiffée : tour restant de l’ancien château des Bourbons

- Le Jacquemart : ancien beffroi

- Les Cours Jean Jaurès : aménagés à la place des anciens remparts

- La Rue des bouchers

- L’église Saint-Pierre

- L’ancienne halle aux blés

- Une maison située 2 rue Grenier

- Une maison située rue des orfèvres

- La maison Jeanne d’Arc : maison médiévale dans laquelle la légende raconte que Jeanne d’Arc y a dormi

- Le Pavillon Anne de Beaujeu : l’un des premiers monuments Renaissance en France

10 groupes de 2 ou 3 élèves ont été constitués. Chaque a choisi un lieu.

Il y a alors eu une phase assez longue de recherches et mises en commun

Ensuite, l’aspect création du jeu a été abordé. Les élèves ont dû réfléchir, pour chacun de leur lieu, au PNJ (personnage no-joueur) rencontré, à la nécessité (ou non) de faire intervenir l’assistant du jeu (Lucas) et l’énigme à résoudre sur le lieu.

Chaque groupe devait absolument trouver un élément “historique” à introduire dans sa partie.

Dans le même temps, le storyboard du jeu a été établi en classe entière. Les élèves ont également choisi de faire un parcours linéaire, et non aléatoire.

Un temps de découverte de l’application Atlantide a été faite (séance de 3 heures) ; lors de celle-ci, les élèves ont découvert les possibilités et testé l’outil de création.

Au moment où cette fiche est écrite, les élèves en sont à la finalisation de leur partie du jeu (dialogues, énigmes, …) ; rapidement, la numérisation va se faire par les élèves encadrés par l’enseignant. Restera à tester et valider le jeu ; normalement, avec les élèves.

■ Action des élèves – mise en apprentissage de la compétence

Après la présentation globale du projet, les lieux choisis par l’enseignant ont été présentés à l’aide de Google Earth et Street View.

Les élèves ont formé leurs groupes (2 à 3 élèves) et ont été amenés à effectuer des recherches hors classe. Ils pouvaient, pour ce faire, se rendre sur les lieux (tous très proches du collège) et/ou faire des recherches (médiathèque, Internet, discussions familiales, …). Deux séances en classe ont été utilisées ensuite pour la mise en commun dans chaque groupe. Cela a aussi été l’occasion d’orienter, si besoin, les recherches des élèves.

Quand l’aspect de création du jeu a vraiment été abordé, les élèves ont dû réfléchir (individuellement ou collectivement) à des idées de scénarios pour écrire l’histoire (le storyboard). Une séance en classe a été nécessaire pour mettre en commun leurs idées et élaborer collectivement l’histoire. Cela a aussi été l’occasion d’établir le parcours du jeu de piste.

Les élèves ont alors écrit leur partie du jeu : pour chaque lieu, une fiche était à remplir avec :

- le lieu

- le PNJ rencontré

- le fait de faire intervenir ou non l’assistant

- l’élément historique à faire découvrir (lors des dialogues, ou par l’énigme)

- l’énigme qui permet au joueur de connaitre sa destination suivante

La numérisation doit se faire autant que possible par les élèves. Ils ont découvert et testé l’outil de création en amont.

Si possible, ils testeront le jeu avant sa validation « finale ».

■ Action de l’enseignant

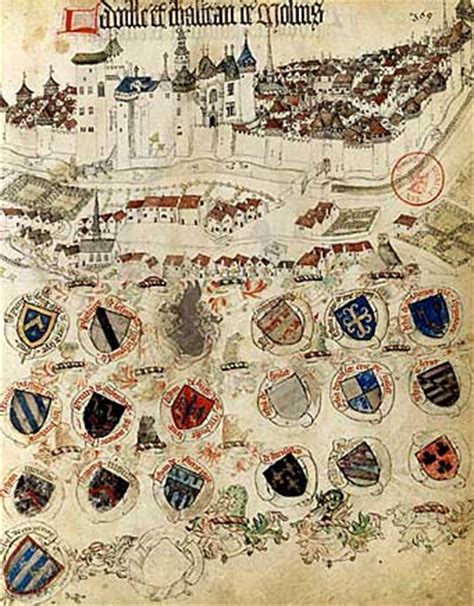

L’enseignant a choisi la thématique sur laquelle il voulait travailler à partir du patrimoine local. L’idée de travailler sur les traces du Moyen-Age dans la ville a été assez évidente puisqu’il avait l’habitude d’utiliser les monuments de la ville en introduction du chapitre sur « l’émergence d’une nouvelle société urbaine ». Le dessin de Boudan datant de 1460 (vue de la ville et du château de Moulins) est un point d’entrée très intéressant.

A partir de là, les lieux sur lesquels les élèves étaient invités à travailler ont été choisis. Le souhait était qu’avec ces lieux, une grande partie des aspects du chapitre soient abordés :

- rôle du seigneur possédant les terres

- les remparts

- l’administration de la ville (beffroi)

- importance du monde artisan

- la ville comme lieu de commerce

- les paysages urbains (ruelles, maisons, …)

- la place de l’Eglise

Les aspects spécifiques de la ville et notamment le rôle d’Anne de Beaujeu dans l’histoire locale et nationale ont aussi été exploités.

Des fiches-guides ont été distribuées aux élèves au fur et à mesure de l’avancée des travaux. D’abord une fiche recherches pour organiser les premières découvertes des élèves. Puis une fiche spécifique à la création du jeu a été donnée.

Régulièrement, des séances ont été faites sur les « heures de cours » pour faire le point avec les élèves et les orienter en fonction des attentes (historiques et ludiques).

Une intervention de 3 heures sur l’outil de création a été organisée. En amont, il a fallu créer un compte pour chaque groupe ; chaque compte nécessitant une adresse mail (qui ont donc également été créées pour l’occasion).

L’enseignant a également dû organiser la séance de rédaction du storyboard ; il a fallu guider les élèves sans trop leur donner de pistes pour que le jeu reste le leur.

L’enseignant encadre la numérisation du jeu et le test de celui-ci.

■ Obstacles et modifications possibles

Le choix des lieux en amont a permis de gagner du temps sur le parcours et sur les aspects de la recherche. Même pour la rédaction du storyboard, cela a semblé faciliter les choses. Par contre, le choix de 10 lieux est peut-être trop important ; cela fait 10 lieux à visiter pour le jeu ce qui risques d’allonger le temps de jeu.

Cela a aussi amené à la création de groupes de 2-3 élèves, ce qui, pour certains groupes, a pu être problématique. En effet, certains groupes ont manqué cruellement d’efficacité.

Enfin, il apparait nécessaire de faire découvrir l’outil de création et les possibilités offertes pour la création d’un jeu de piste géolocalisé avant de vraiment lancer les élèves. Cela évite qu’ils envisagent des choses « impossibles » ou, au contraire, qu’ils limitent trop leur « imagination ».

■ Les intérêts du numérique

L’outil numérique de création du jeu de piste (fourni par la société Atlantide) est indispensable. Réaliser un jeu de piste non numérique peut être envisagé ; mais il ne serait déjà pas géolocalisé. Par ailleurs, les possibilités offertes par l’outil numérique sont sans commune mesure.

Les Systèmes d’information géographique utilisés facilitent le travail. Ils permettent de voir les lieux sur un temps restreint. Pour la création du parcours, cela a aussi facilité les choses.

Enfin, les outils offerts par Pronote (qui remplace l’ENT dans le collège) ont permis davantage d’échanges de documents au fur et à mesure.

- Informations et données

1.1. Mener une recherche

1.3 Traiter des données

- Communication et collaboration

2.1. Interagir

2.2. Partager et publier

2.3. Collaborer

- Création de contenu

3.3 Adapter des contenus à leur finalité

■ Ressources et outils numériques mobilisés

L’outil édition du studio Atlantide pour la création du jeu.

L’application Atlantide pour le test du jeu et son utilisation future (avec de nouvelles classes de 5ème).

Google Earth et Google Street View.

Les espaces d’échange et de communication de Pronote.

LAURENT Mickaël / Collèges Anne de Beaujeu et Charles Péguy (Moulins) / Mickael.Laurent@ac-clermont.fr